La diffusion et le partage des connaissances

La diffusion et le partage des connaissances

Du référencement à la précisions des connaissances

Mise à jour 03 décembre 2022

Pour être utiles, les données doivent être précises et correctement renseignées, répertoriées et régulièrement actualisées. Pour être partagées, il est nécessaire d’organiser leur restitution.

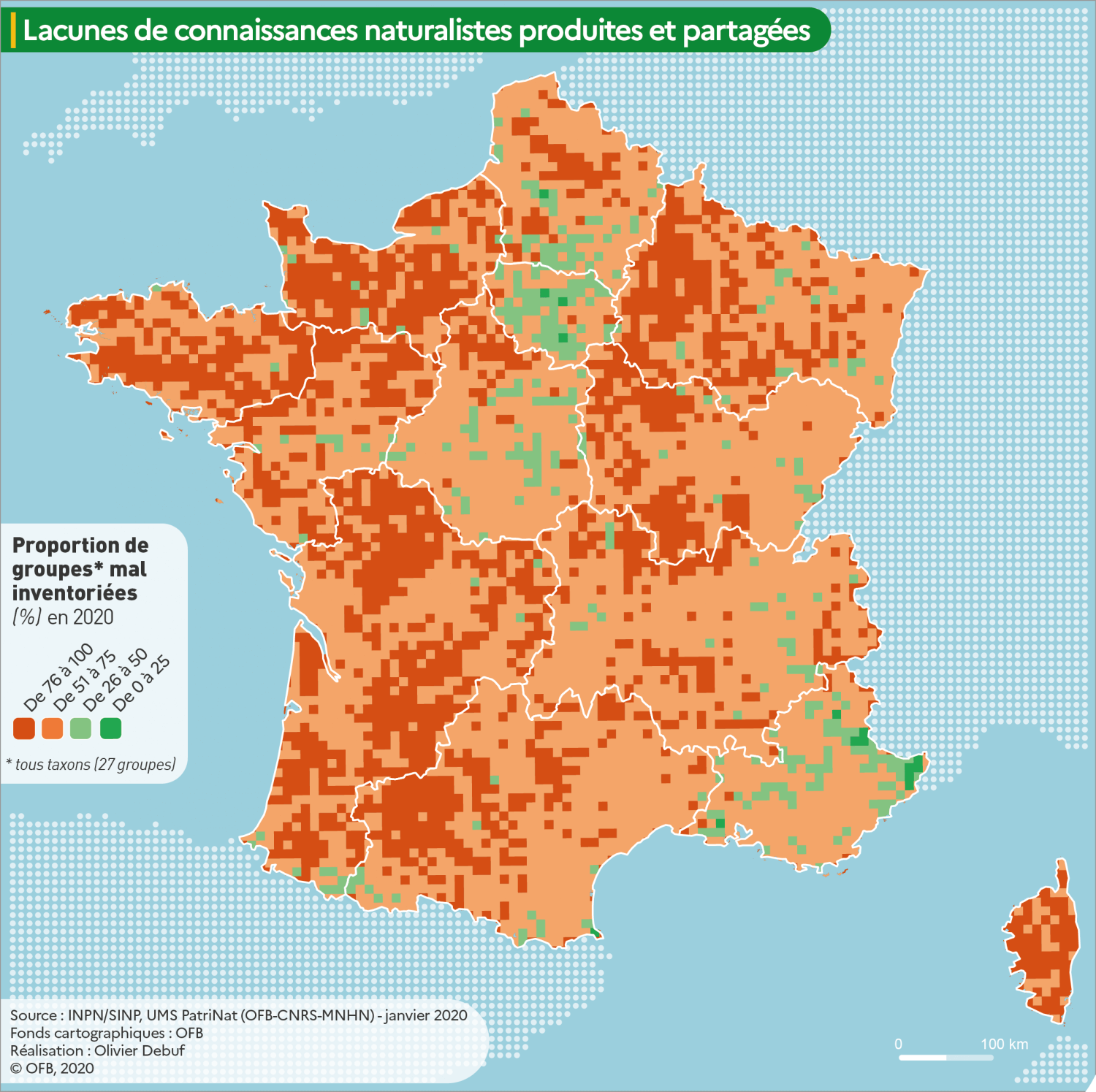

Identification et cartographie des zones de méconnaissance naturaliste à l’échelle nationale (métropole) à partir des données partagées

1. Le référencement des connaissances

1. Le référencement des connaissances

Le point de départ incontournable est de disposer de référentiels communs (un ensemble structuré d’informations) pour que tout le monde puisse parler de la même chose et ainsi pouvoir gérer et partager les informations sur la biodiversité. C’est donc un préalable des programmes de connaissance ou de conservation. Le référentiel taxonomique national (TAXREF) référence et classifie les différentes espèces de faune, flore et champignons – désignées par leur nom scientifique officiel et éventuellement leur nom vernaculaire - dont la présence en France ultramarine et métropolitaine a été signalée, et met cette liste à disposition de tous. Mis en œuvre par le Muséum national d’Histoire naturelle, sa mise à jour continue est un enjeu important pour permettre à chacun d’appréhender le patrimoine naturel présent en France.

Un référentiel national recense et organise les différents types d’habitats ou de végétation présents dans les milieux marins et continentaux du territoire national (HABREF).

Ce qu'il faut retenir ...

Plus de 1,4 milliards de données sont disponibles et accessibles au public dans le GBIF en 2018.

Source: lien

2. L’accessibilité des connaissances

2. L’accessibilité des connaissances

L'augmentation du volume de données disponibles

Le Système d’Information sur la Biodiversité (SIB) regroupe l’ensemble des données publiques disponibles sur la biodiversité en France (sur les espèces, les habitats, les pressions, les actions de conservation, protection, gestion, restauration ou compensation). Les informations publiques sur les espèces sont répertoriées dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN ) qui fait le lien avec les initiatives de partage des données mises en place au niveau mondial dans le cadre du Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Naturefrance et le Système d'information sur la biodiversité (SIB)

Pressions et menaces

Pressions et menaces

Article

Ressources

ConsulterLe nombre de données diffusées par l’INPN augmente continuellement depuis sa création. En 2020, plus de 60 millions de données d’observation d’espèces sont diffusées. Ceci est rendu possible notamment grâce à la contribution forte d’établissements publics (comme l'Office français de la biodiversité, l’Institut géographique national, l'Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, l’Office national des forêts, le Muséum national d’Histoire naturelle ou les parcs nationaux).

L'apport de réseaux, tels que les conservatoires botaniques nationaux, les conservatoires d’espaces naturels et les réserves naturelles de France, est également en hausse. La contribution des associations et de certains bureaux d'étude continue d'être primordiale.

60,2 millions

de données standardisées, validées et diffusées en France depuis la plateforme nationale INPN (début 2020)

En savoir plusIndicateurs ONB

Évolution du volume de données disponibles sur la biodiversité

15

%

en 2025

Évolution du volume de données disponibles sur la biodiversité

Le nombre de données accessibles depuis l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN) a augmenté de 15 % entre janvier 2024 et janvier 2025.

Des agents utilisant différentes techniques de prélèvements ADN

Le suivi du nombre de données disponibles permet de mesurer l’effort de partage et de diffusion publique des données sur les espèces au niveau national. En 2020, les Outre-mer (+ 71 %) et le milieu marin (+ 86 %) progressent mais ne constituent qu’une très faible proportion des données.

Mais des niveaux de connaissance inégaux en fonction des espèces et des territoires

Le nombre de données diffusées par l’INPN est toutefois nettement inférieur au potentiel estimé en additionnant toutes les bases de données « biodiversité » en France (données issues de la recherche, dispersées dans la littérature ou données d’autres structures qui ne sont pas systématiquement reversées dans l’INPN).

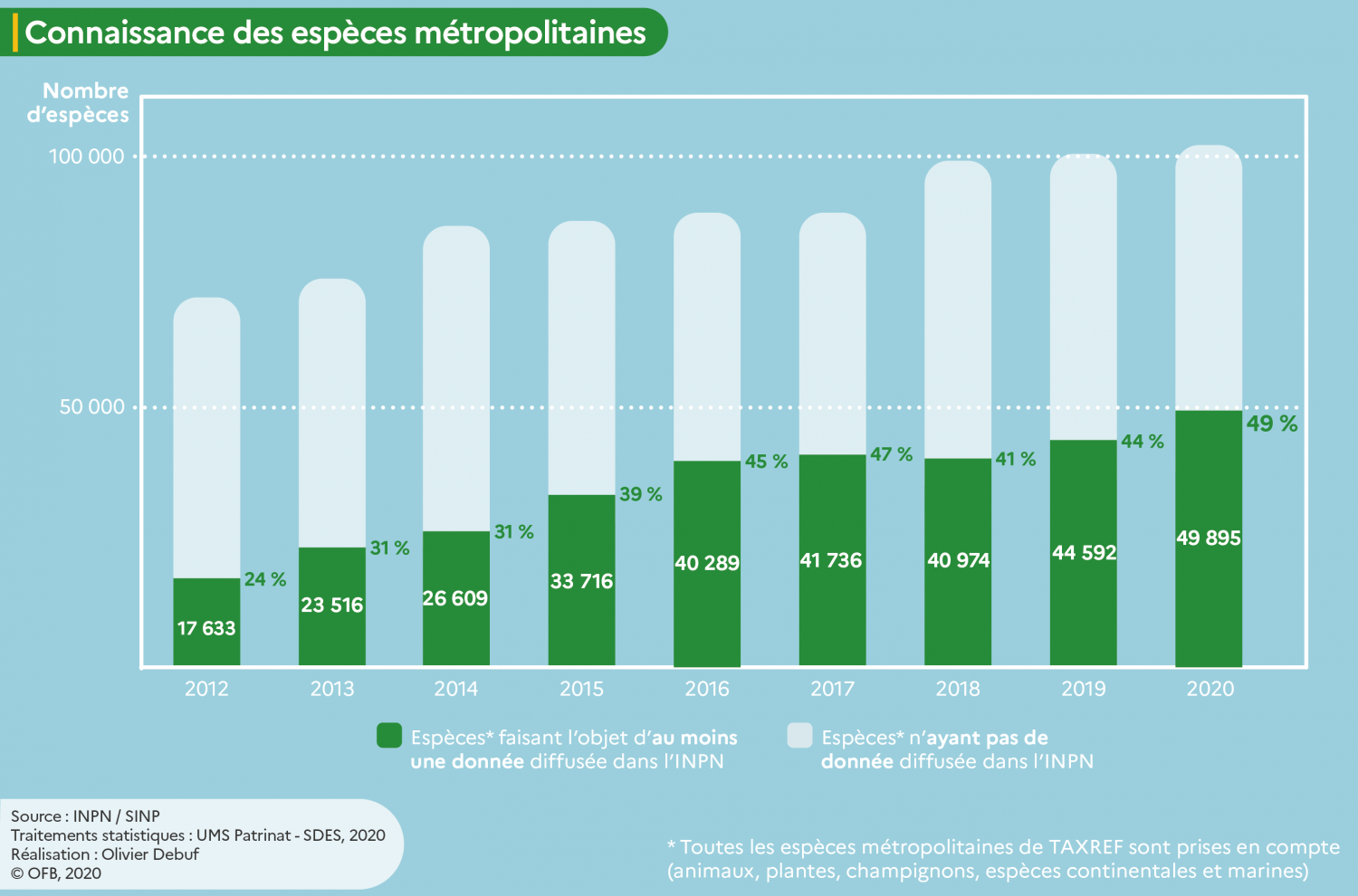

Il reste d'importantes lacunes de connaissance sur les espèces au niveau national, résultant à la fois d’un manque réel de connaissance mais également d’un déficit du partage de données. Connaître la proportion des groupes taxonomiques estimés mal inventoriés en France métropolitaine permet de suivre l’acquisition et le partage des connaissances sur les espèces. La situation est variable selon les groupes taxonomiques et les territoires (régions et départements).

La connaissance de base partagée manque encore pour de nombreux invertébrés, champignons et espèces marines. Dans un territoire censé être bien connu comme la France métropolitaine, il n’y a en 2020 aucune donnée partagée accessible pour 51 % des espèces. Dans les Outre-mer, cette proportion atteint même 64 %. Quant aux espèces marines, il n’y a pas de donnée d’occurrence (une espèce, un lieu, une date et un observateur) pour 54 % des espèces recensées dans les mers françaises, alors que la France possède le deuxième domaine maritime mondial. La connaissance des espèces marines est toutefois plus difficile à acquérir que pour le domaine continental, en raison des moyens à mettre en œuvre pour accéder aux fonds marins. Le manque de taxonomistes et de naturalistes spécialisés peut aussi expliquer les fortes lacunes de connaissance constatée pour certains groupes taxonomiques (par exemple parmi les invertébrés) ou dans certains territoires (notamment dans les Outre-mer).

La proportion d'espèces listées dans le référentiel taxonomique national faisant l'objet d'au moins une donnée d'occurrence par rapport à l’ensemble des espèces recensées dans ce référentiel (qui n’ont pas toutes de données d’occurrence) donne une idée de l’effort d’acquisition et de partage des données sur les espèces. Ce nombre évolue avec l’amélioration des connaissances.

Ressources

ConsulterIl reste un travail conséquent de compilation de la littérature scientifique à accomplir, notamment dans les Outre-mer, qui suppose la mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux de biodiversité.

L’effort de mise à disposition de la connaissance taxonomique existante (et non le déficit de connaissances) peut être évalué à travers à la proportion de groupes taxonomiques dont le niveau d'exhaustivité de la liste des espèces connues dans les Outre-mer est jugé satisfaisant au vu des connaissances disponibles. Le niveau d’exhaustivité est jugé satisfaisant lorsqu’il comprend entre 75 et 100 % des espèces par rapport aux connaissances publiées dans la littérature scientifique.

66%

En france sur un panel de 27 groupes d’espèces (oiseaux nicheurs, chauve-souris, amphibiens, libellules, fougères, lichen…) près des deux tiers sont considérés comme insuffisamment recensés.

En savoir plusNiveau de connaissance de la répartition des espèces

51

%

en 2025

Niveau de connaissance de la répartition des espèces

51 % des espèces de France font l'objet d'au moins une donnée d'observation partagée en 2025.

Niveau d'exhaustivité de la liste des espèces connues dans les Outre-mer

30

%

en 2019

Niveau d'exhaustivité de la liste des espèces connues dans les Outre-mer

30 % des groupes d’espèces des Outre-mer sont référencés de façon satisfaisante (dans le référentiel taxonomique TAXREF).

Lacunes de connaissances naturalistes produites et partagées dans l'Hexagone

58

%

en 2025

Lacunes de connaissances naturalistes produites et partagées dans l'Hexagone

58 % des groupes d'espèces ont une répartition mal connue dans l'Hexagone.

Ce qu'il faut retenir ...

En 2020 en France métropolitaine, il n'y a pas de donnée partagée pour 51 % des espèces. Cette proportion atteint 64 % dans les Outre-mer. Enfin 54 % des espèces marines évoluant dans les eaux françaises (2eme domaine maritime) ne font état d'aucune donnée d'occurrence.

3. La précision des connaissances

3. La précision des connaissances

La précision d’une donnée naturaliste se définit comme la combinaison de sa précision temporelle (la date à laquelle l’observation a été réalisée est bien connue) et de sa précision spatiale (lieu de l’observation).

En 2019, sur les plus de 49 millions de données qui sont diffusées sur l’INPN, une grande partie sont précises temporellement (86 %), mais la plupart ne sont pas précises au niveau spatial (40 %).Le niveau de précision spatiale et temporelle des données d’observation d’espèces conditionne la capacité à les utiliser en matière de politiques de conservation de la biodiversité, d’aménagement et de gestion du territoire ou encore de la recherche.

Indicateurs ONB

Précision des données partagées

55

%

en 2025

Précision des données partagées

55 % des données diffusées dans l'INPN sont précises à la fois au niveau spatial et au niveau temporel.