La destruction des habitats

La destruction des habitats

Comment évoluent les pressions majeures que notre société fait peser sur la biodiversité ?

Mise à jour 03 décembre 2022

Dans le monde, la déforestation est le premier facteur de perte d’habitats : 290 millions d'hectares de couverture forestière ont disparu entre 1990 et 2015. En France, la principale cause de perte, fragmentation et dysfonctionnement des habitats naturels est liée aux changements d’occupation des sols, du fait de l’augmentation de l’urbanisation et des cultures agricoles et sylvicoles intensives.

Bilan 2019 de l'Observatoire national de la biodiversité

1. L'étalement urbain

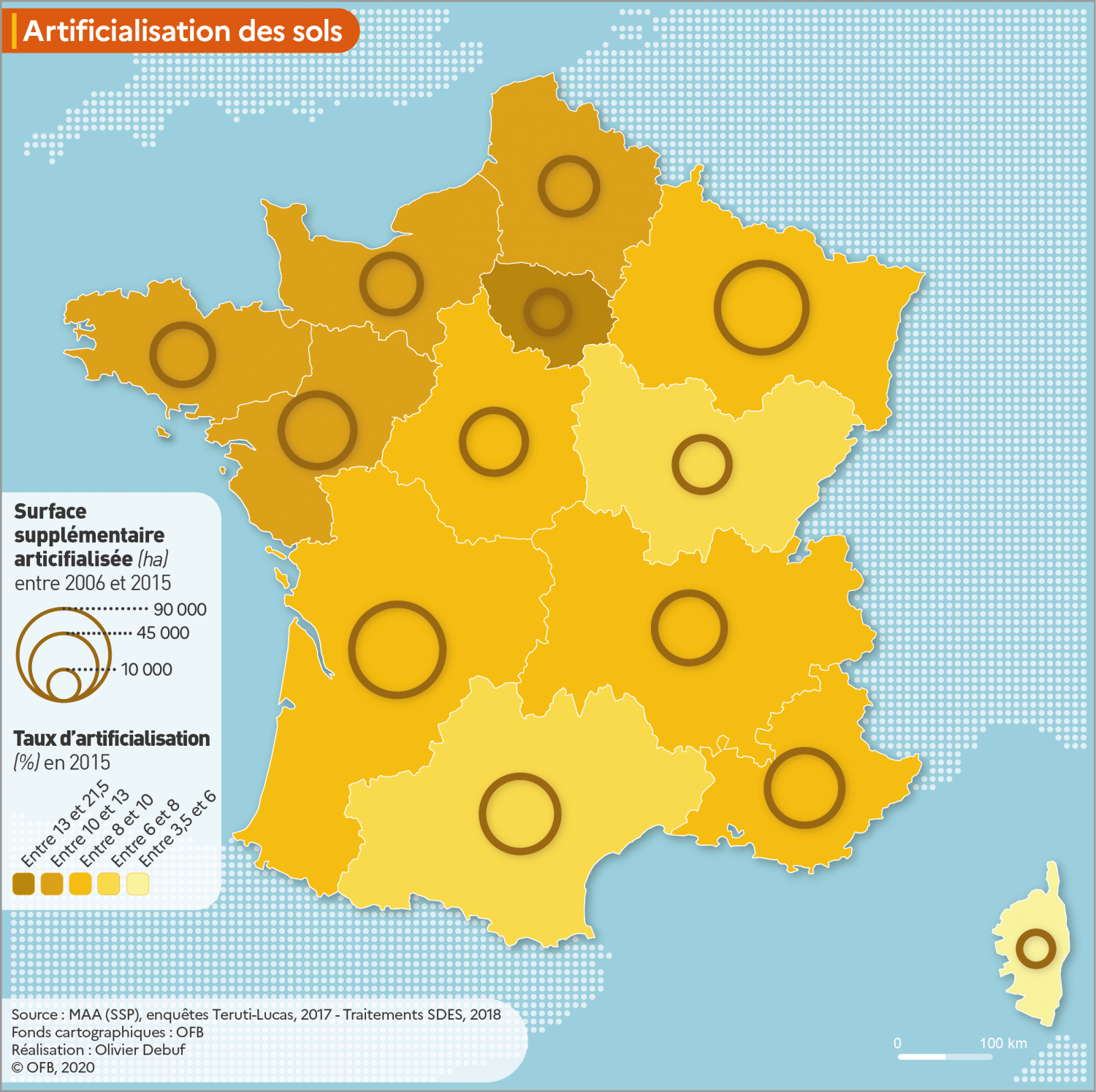

L'artificialisation croissante

L’urbanisation comprend l’imperméabilisation des sols (goudronnage, bétonnage pour des bâtiments et des infrastructures de transports…) et le mitage, c’est-à-dire l’implantation de constructions dispersées dans un paysage naturel. Elle détruit, fragmente et déstructure les écosystèmes.

Entre 2006 et 2015, la France a perdu plus d’un demi-million d’hectare de terres agricoles et espaces naturels (source : Bilan 2019 de l’ONB), dont la moitié transformée en surfaces goudronnées. Cette superficie est équivalente à environ deux fois la taille du Luxembourg.

Nous consommons individuellement toujours plus d’espace. Ce phénomène s’appelle l’étalement urbain.

La "zéro artificialisation nette" à horizon 2030

La stratégie gouvernementale pour protéger les sols de cette artificialisation croissante et atteindre l'objectif ambitieux de "zéro artificialisation nette" suppose que dès 2030 cela nécessiterait de réduire de 70 % l’artificialisation brute et de renaturer 5 500 hectares de terres artificialisées par an.

Indicateurs ONB

Principal milieu naturel métropolitain détruit par artificialisation

58 691

ha

sur la période 1990-2018

Principal milieu naturel métropolitain détruit par artificialisation

58 691 ha de prairies, pelouses et pâturages naturels ont été perdus par artificialisation entre 1990 et 2018.

Ce qu'il faut retenir ...

Les surfaces bâties et revêtues croient trois fois plus vite que la population française (1,5 % par an entre 1981 et 2012 contre 0,5 %)

2. L’homogénéisation et la simplification des paysages

2. L’homogénéisation et la simplification des paysages

Du fait de l’intensification de l’agriculture, les milieux herbacés (prairies, pelouses sèches, landes) ont été d’une part détruits pour être transformés en espaces cultivés et d’autre part surexploités (plusieurs fauches, engrais, pesticides, surpâturage).

Ce type d’agriculture a aussi simplifié les paysages, en détruisant par exemple des habitats arborés comme les haies. La sylviculture intensive a des conséquences sur le fonctionnement des habitats forestiers en plantant des essences non indigènes et en supprimant les vieux arbres et le bois mort au sol et sur pied.

Indicateurs ONB

Part du territoire occupé par les écosystèmes peu anthropisés

53,3

%

en 2018

Part du territoire occupé par les écosystèmes peu anthropisés

Les écosystèmes peu anthropisés occupent 53,3 % du territoire national.

Ce qu'il faut retenir ...

Un écosystème est peu anthropisé lorsqu’il est peu transformé par l’activité humaine et donc plus favorable à la biodiversité.

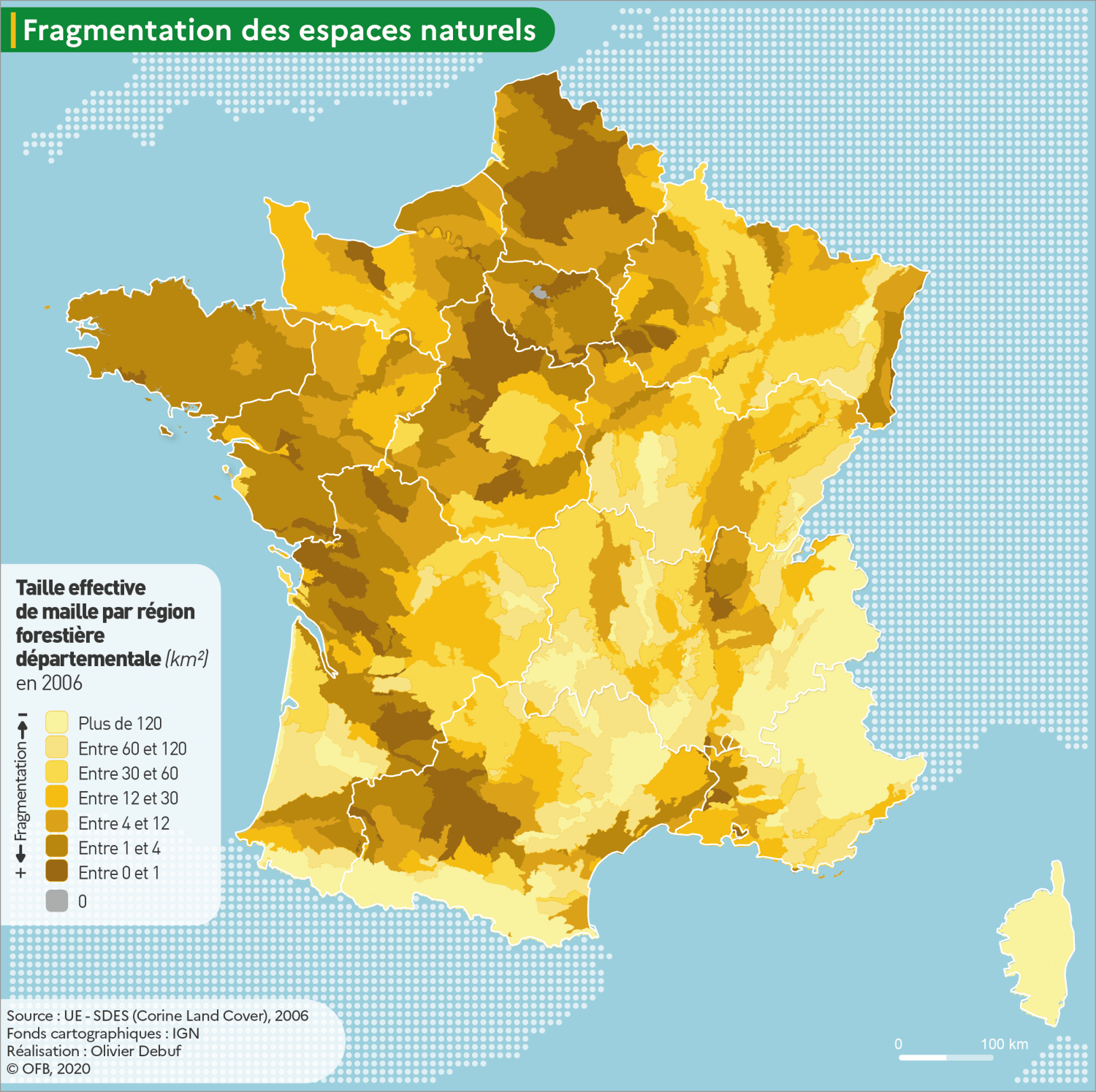

3. La fragmentation des habitats

3. La fragmentation des habitats

La destruction des habitats naturels

Les habitats sont composés d’un milieu (le biotope) et d’êtres vivants qui interagissent entre eux et avec le milieu (la biocénose). La conservation des habitats naturels constitue un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité afin d’éviter qu’ils continuent à être dégradés, détruits et fragmentés par les pressions liées aux activités humaines.

L’augmentation du nombre et de la taille des zones urbanisées ou subissant des pratiques agricoles et sylvicoles intensives diminue le nombre et la taille des habitats naturels. Les distances entre les zones d’habitats naturels augmentent également, ce qui compromet leur fonctionnement.

Les conséquences pour les espèces

Les espèces animales et végétales se déplacent pour accomplir les différentes phases de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, repos, hivernation, etc.). Elles peuvent se déplacer de manière volontaire (ramper, marcher, voler) ou utiliser d’autres espèces, le vent ou l’eau.

Cependant, certaines activités humaines constituent des obstacles à leur déplacement, de plusieurs natures :

– Les obstacles physiques comme les routes, autoroutes, voies ferrées, murets, clôtures, lignes électriques, barrages, canaux ou digues ;

– Les obstacles surfaciques constitués des zones urbanisées, des zones d’extraction de ressources naturelles et des espaces subissant des pratiques agricoles et sylvicoles intensives, qui empêchent les espèces de circuler entre les parties de leur domaine vital ou qui engendrent une distance trop importante entre ces différentes parties ;

– Les obstacles non physiques, comme l’éclairage nocturne, qui peut désorienter certains animaux, tels que les oiseaux migrateurs ou de nombreux insectes, mais aussi les pollutions chimiques, électromagnétiques et radioactives, les nuisances sonores (y compris en mer) ou la fréquentation touristique.

Les milieux naturels se retrouvent ainsi cloisonnés et isolés entre des zones urbaines et des zones d’agriculture et sylviculture intensives.

Indicateurs ONB

Fragmentation des milieux naturels

99,97

km²

en 2006

Fragmentation des milieux naturels

La taille effective de maille des espaces naturels en France métropolitaine est estimée à 99,97 km² en 2006.

Ce qu'il faut retenir ...

En france il reste donc peu d’espaces naturels dont la surface est supérieure à 100 kms d’un seul bloc.

4. Les milieux agricoles

4. Les milieux agricoles

La biodiversité des espaces cultivés disparaît du fait des pratiques intensives et des changements d’occupation des sols.

Les haies et les éléments arborés et arbustifs disparaissent. Les prairies font partie des écosystèmes agricoles les plus riches en biodiversité.

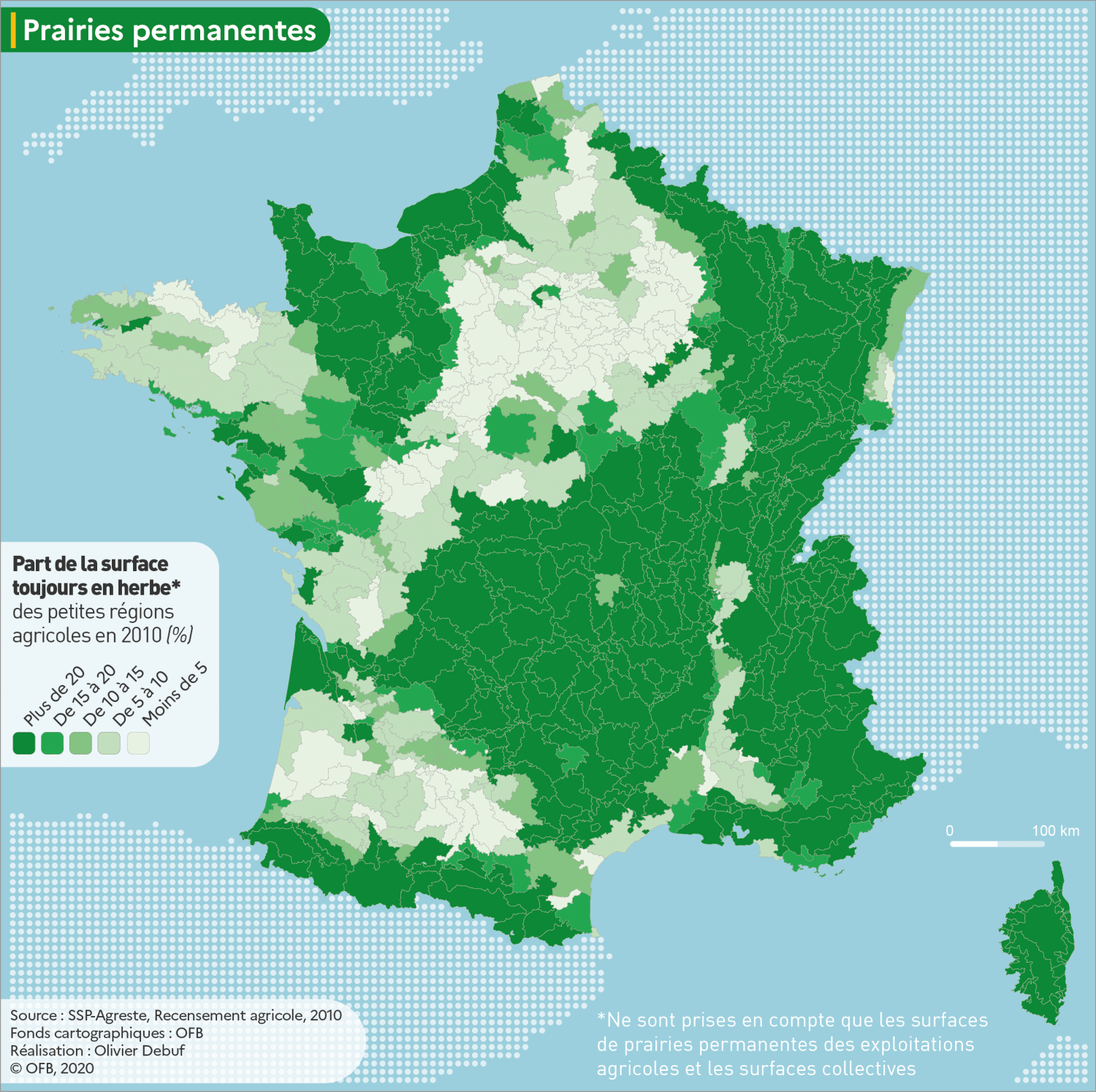

La disparition des prairies

En France métropolitaine, la surface des prairies diminue dans les petites régions agricoles ayant au moins 20 % de leur surface agricole utile en prairies (c’est-à-dire qu’au moins 20% de la zone destinée à la production agricole est en prairies).

Indicateurs ONB

Évolution des surfaces de grands espaces toujours en herbe

-7,9

%

sur la période 2000-2010

Évolution des surfaces de grands espaces toujours en herbe

La surface des grands espaces de prairies permanentes a diminué de 7,9 % en métropole entre 2000 et 2010.

Ce qu'il faut retenir ...

En France métropolitaine, les prairies constituent le type d’habitat qui a le plus disparu au cours des dernières décennies.

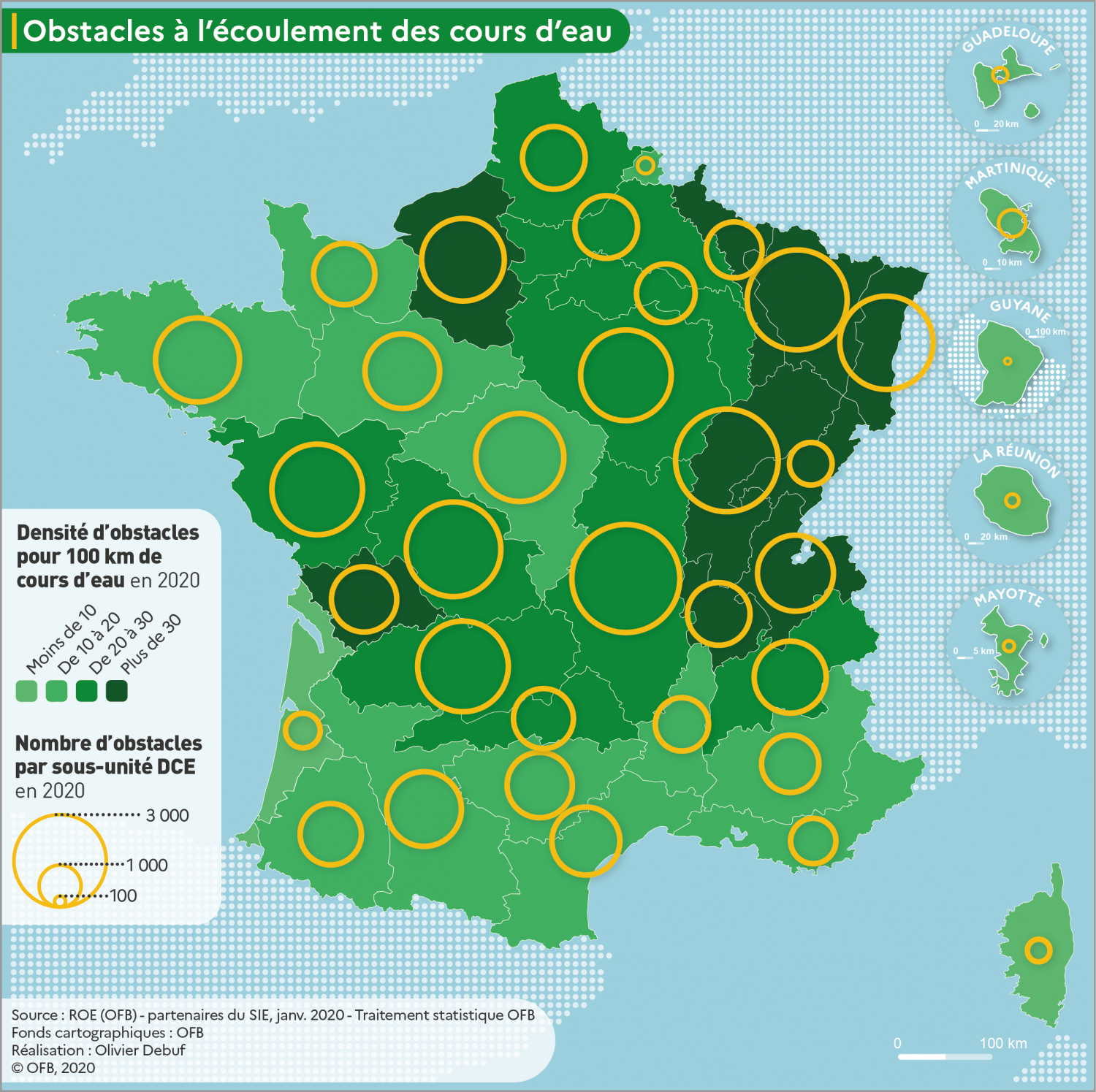

5. Les milieux humides et aquatiques

5. Les milieux humides et aquatiques

Ces milieux sont fortement menacés par l’agriculture intensive (retournement, drainage, surexploitation), les pollutions et l’urbanisation. Le drainage agricole (élimination de l’excès d’eau dans le sol) peut par exemple entraîner la perturbation voire la destruction de ces zones.

La canalisation, l’endiguement et la fragmentation détruisent la fonctionnalité des cours d’eau et les milieux associés (ripisylve, prairies inondables, noues, etc.), et perturbent le cycle de vie de certaines espèces, comme les poissons migrateurs qui ne peuvent plus remonter les rivières.

Rythme du drainage agricole en France

5 979

ha/an

sur la période 2000-2010

Rythme du drainage agricole en France

5 979 ha de surface agricole sont drainées chaque année en moyenne en France.

Fragmentation des cours d'eau

1

obstacle tous les 4,01 km de cours d'eau

en 2024

Fragmentation des cours d'eau

On dénombre en moyenne 1 ouvrage faisant obstacle à l'écoulement de l'eau tous les 4,01 km de linéaire de cours d'eau de l'hexagone en 2024.

Naturalité estimée des cours d'eau

8,4

%

en 2019

Naturalité estimée des cours d'eau

La naturalité de 8,4 % des rivières est forte.

Ce qu'il faut retenir ...

La plupart des cours d’eau ont été fortement transformés par l’Homme, ce qui impacte grandement leur naturalité.

6. Les milieux marins et littoraux

6. Les milieux marins et littoraux

L’urbanisation, la fréquentation touristique et toutes leurs conséquences sont les principales causes de destruction des habitats marins et côtiers. Les constructions pour accueillir une activité touristique ainsi que l’expansion de la navigation de plaisance perturbent le mode de vie d’animaux marins tels que les baleines ou marsouins.

Les habitats marins et côtiers peuvent aussi être détruits ou occupés par les nombreuses activités humaines ayant lieu dans les environnements marins, comme les pêcheries ou élevages de poissons, les ports, décharges…

66%

des milieux marins ont été fortement modifiés sous l’action humaine dans le monde

En savoir plusIndicateurs ONB

État de conservation des habitats marins et côtiers

6

%

sur la période 2013-2018

État de conservation des habitats marins et côtiers

6 % des écosystèmes marins et côtiers remarquables sont dans un bon état de conservation.

Ressources

ConsulterÉvolution de l'état des récifs coralliens

29

%

en 2017

Évolution de l'état des récifs coralliens

Le recouvrement en corail vivant a diminué dans 29 % des stations suivies, d'après le dernier bilan établi en 2017.

Ce qu'il faut retenir ...

La pollution des zones côtières a par ailleurs provoqué l’apparition de plus de 400 « zones mortes », où le manque d’oxygène provoque l’asphyxie de nombreuses espèces.

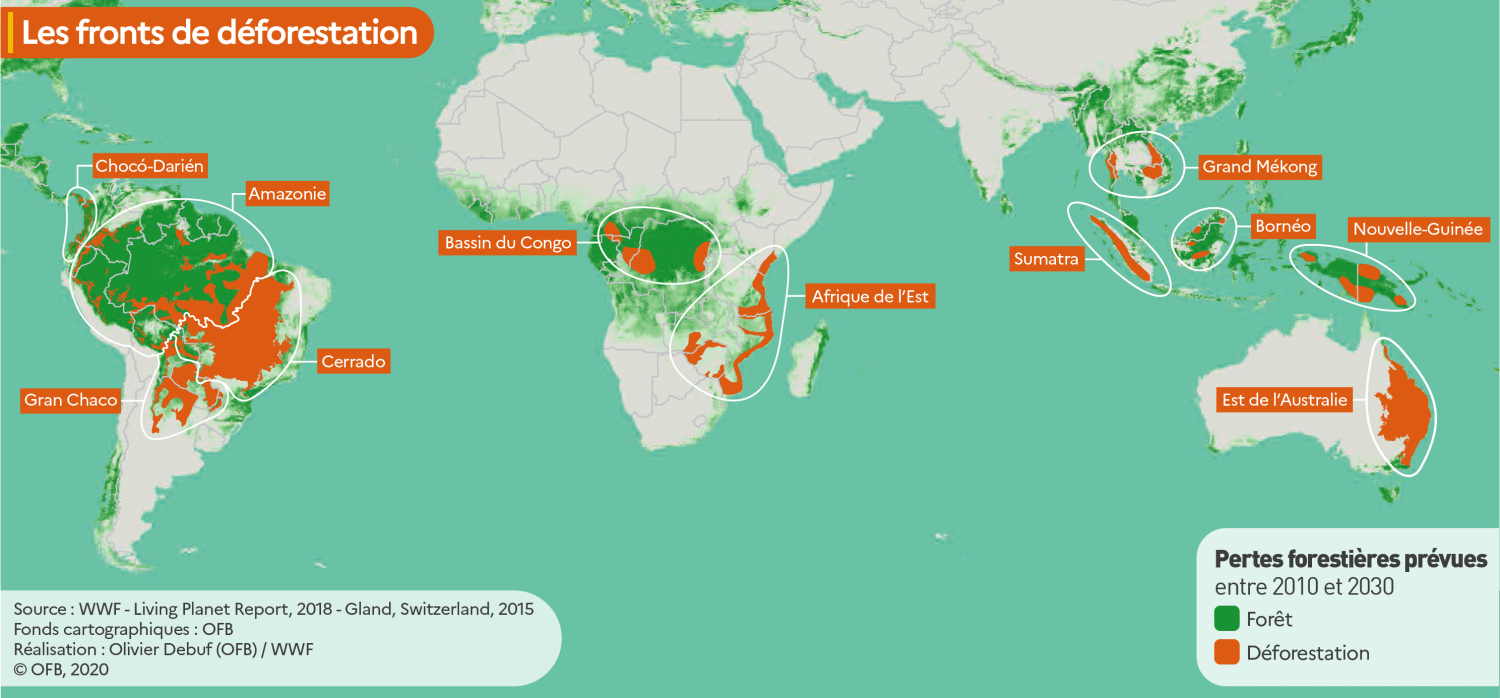

7. Les milieux forestiers

La déforestation a fait disparaître 290 millions d’hectares de couverture forestière dans le monde entre 1990 et 2015 au profit de l’agriculture et de l’urbanisation.

L’expansion agricole est la première cause de déforestation, puisque la demande en ressources alimentaires doit pouvoir répondre aux besoins d’une population mondiale en croissance constante. Une autre origine de la déforestation est l’extraction d’énergies fossiles ou d'autres ressources minérales. En plus d’endommager des forêts, elle peut rendre les sols forestiers infertiles, en cas de fuite de pétrole par exemple.

La sylviculture intensive détruit le fonctionnement des habitats forestiers en plantant des essences non indigènes, en tassant les sols et en supprimant les vieux arbres et le bois mort au sol et sur pied.

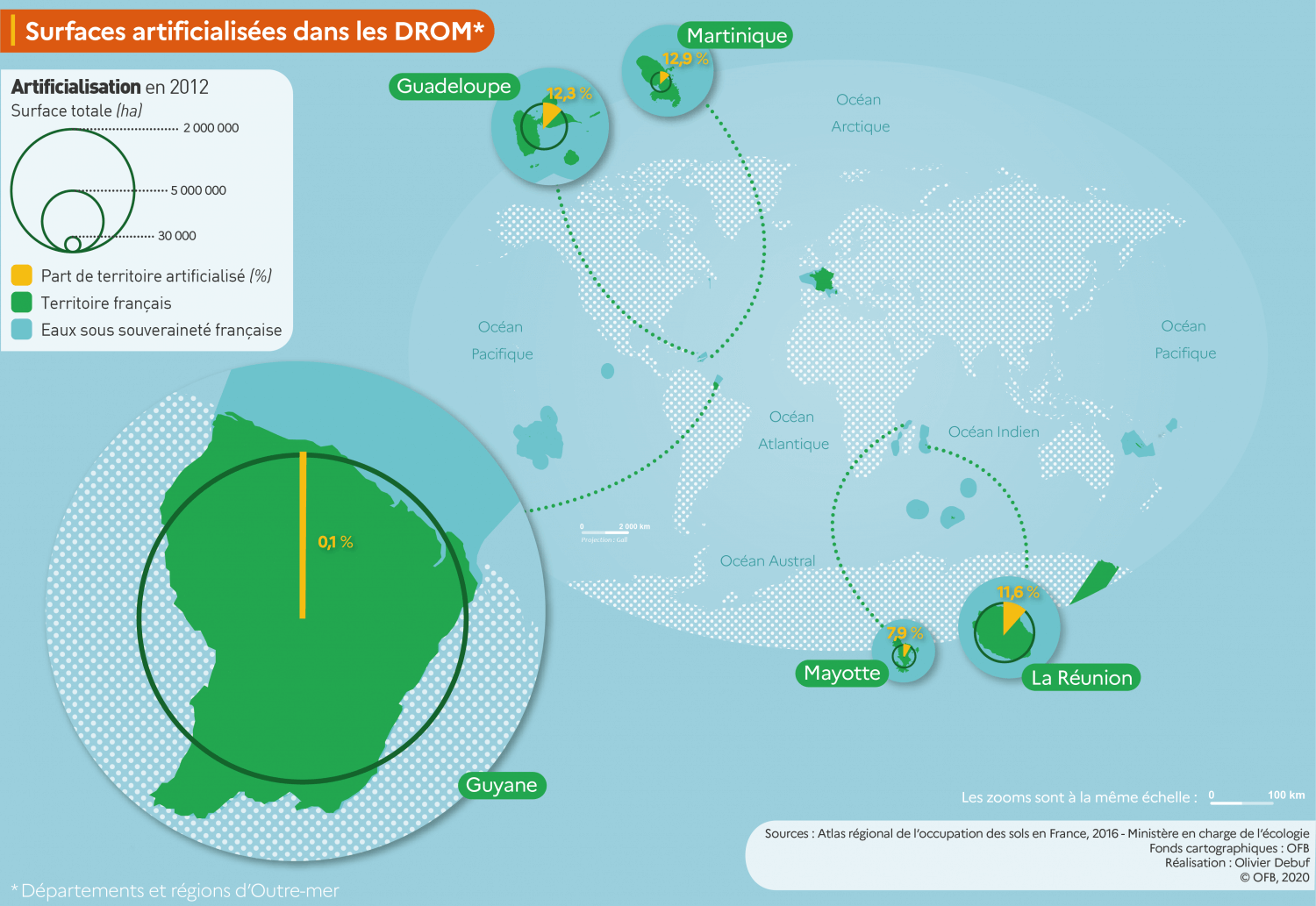

La déforestation constitue un facteur à surveiller dans les Outre-mer français, notamment en zone tropicale.

Indicateurs ONB

Principal milieu naturel ultramarin détruit par artificialisation

1 388

ha

sur la période 2000-2018

Principal milieu naturel ultramarin détruit par artificialisation

1 388 ha de forêts de feuillus ont été perdus par artificialisation entre 2000 et 2018 dans les Outre-mer français.

En France, le déclin de la biodiversité est donc majoritairement dû aux changements d’occupation des sols du fait de l'accroissement de l’urbanisation et des cultures agricoles intensives, qui occasionnent la perte, la fragmentation et des dysfonctionnements des espaces naturels. La Trame verte et bleue est un outil d'aménagement du territoire qui vise à freiner cette érosion en préservant, restaurant ou en développant les continuités écologiques.

Ressources

Consulter

Ce qu'il faut retenir ...

La déforestation est la première cause de destruction des habitats.